熟年離婚の場合、夫婦共有財産の財産分与と相続の問題は密接に関係しています。

以下は、事例に基づいて財産分与と相続を比較してみましょう。

事例

夫婦の間に成人した2人の子ども(長男と長女)がおり、

夫婦共有財産として自宅の土地建物(3000万円相当、夫名義)、預金2000万円、車1台(現在価値200万円、夫名義)がある場合

財産分与は、離婚時又は別居時の夫婦の共有財産を折半するものですので、上記財産の合計額5200万円を、夫と妻で2600万円ずつになるように分与します。

ただ、土地建物や車は現物を半分にするわけにはいきませんので、仮に妻が土地建物を取得する場合には、土地建物の名義を妻に変更したうえで(名義変更費用は、名義変更を受ける側、この例では妻が負担することが多いです。)、土地建物の半額に当たる1500万円を夫に支払うことになります。

なお、離婚後に夫又は妻が死亡した場合には、長男と長女が相続人となるため、夫又は妻の死亡時の財産を、長男と長女それぞれが2分の1ずつ相続することになります。

夫が死亡した場合、妻が2分の1、長男が4分の1、長女が4分の1の財産を相続することになります。すなわち、妻が2600万円、長男が1300万円、長女が1300万円となるように財産を分けます。この場合も、土地建物や車などの現物を分けられないものについては、土地建物または車を取得した人が、本来受け取るべき相続分を上回る部分を現金で支払うなどの方法を考える必要があります。

注意すべき点は、財産分与の場合と異なり、相続の対象となる財産は夫婦共有財産だけでなく、夫が夫の両親から贈与を受けた特有財産も対象になるということです。例えば、夫が母親から1000万円の預金を贈与されていれば、夫の財産の合計額は6200万円となり、妻の取得分は3100万円、長男及び長女の取得分はそれぞれ1550万円となります。

以上のように、財産分与の場合と相続の場合では、子どもに財産が移転する順番が異なります。

また夫婦のいずれかに特有財産がある場合には、配偶者の取得する財産の額が変わってくるなど、結論が大きく異なります。

「夫(妻)が亡くなったときのことを考えるなんて…」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今後の生活のためにお金の問題は避けて通れません。そして、熟年離婚では、離婚に伴うお金の問題が相続と密接に関わってしまうことはやむを得ないことなのです。

夫婦の年齢、配偶者の財産をあなたがどれくらい把握しているのか、夫婦それぞれの子どもとの関係など、熟年離婚で考えるべきことはたくさんあります。

「あの時ああしておけばよかった…」と後で後悔しないためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

婚姻費用の額は、原則として話し合いで決めるものであり、明確な基準はありません。

しかし、現在は、家庭裁判所の示す

婚姻費用算定表がありますので、これを参考にするとよいでしょう。

夫婦間で自由に決める事ができる婚姻費用ですが、通常は以下の事情を考慮して金額が決定されます。

支払う側の年収が多ければ多いほど、婚姻費用の金額も大きくなります。

受け取る側の年収が少なければ少ないほど、婚姻費用の金額も大きくなります。

ですので、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。ちなみに、婚姻費用を請求する側には、収入があっても問題ありません。少しでも収入に差があれば婚姻費用の請求は可能です。

婚姻費用には子どもの養育費が含まれます。そのため、子どもの人数が多いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。

婚姻費用には子どもの教育費も含まれます。子どもの年齢が高いほど教育費がかかる傾向にあるため、それに伴い婚姻費用も高額になる傾向があります。

婚姻費用の算定表は裁判所HPから見ることができます。

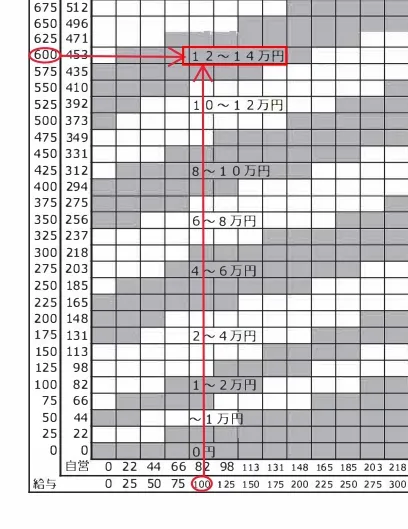

算定表は、算定される婚姻費用の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)や年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて用意されています。

⇒

養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

では、例をあげて具体的にみていきましょう。

「表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。

支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。(2)と同様に選択してください。

今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。

支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。

以上より、 婚姻費用の目安は12~14万円 となります。

※掲載内容は改定等により、現在とは異なる場合がございますのでご注意ください。

夫婦間の協議で婚姻費用の分担額を決定し、支払ってもらえれば一番よいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。

このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。

婚姻費用の分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。

その他、進行に応じて、追加書類の提出が求められる場合があります。

相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。

調停を申立てた場合、相手側に書類を郵送する必要から切手代を裁判所に提出することになります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。

申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。

愛知県内の家庭裁判所は4つあります。

| 裁判所 | 住所 |

|---|---|

| 名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |

| 名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 |

| 名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 |

| 名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 |

| 名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 |

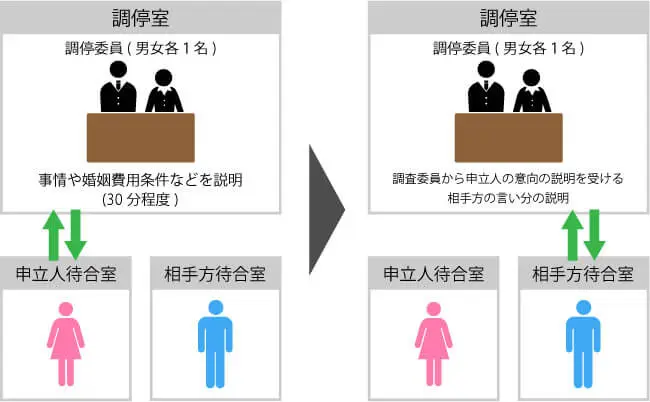

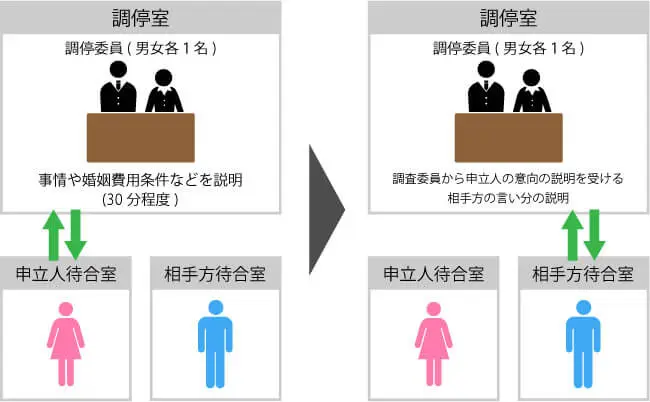

調停手続きは、裁判官・調停委員らによって、双方の意見を調整しながら話し合いによって合意に達するよう進められます。夫婦間で婚姻費用の合意ができれば調停が成立しますが、折り合いがつかず、又は調停期日を数回開いても、相手方が出頭しないようなときには調停は不成立となり終了します。

調停では、2名の調停委員を介して話し合いをするため、直接相手方と話し会う必要がありません。相手方と顔を合わせずに意見を言うことができるので、「相手方の前では言いたいことが言えない」とか「相手方と顔を合わせたくない」と考えている方にとって調停はとても良い手続きです。

仕事で出頭することが難しい方などは、弁護士に代わりに出てもらうことが可能です。もっとも、弁護士を代理人につけてもできるだけ具体的な事情を調停委員等に伝えた方がよいので、本人も弁護士と共に参加することが望ましいです。

申立てをすると、第1回の調停期日の日が記載された呼出状が申立人と相手方に届きます。呼出状が届くのは申立てから2週間ほど経過した頃です。通常、第1回の調停の期日は申立てから1ヶ月~1ヶ月半後となります。

第1回の調停では、算定の基礎となる申立人及び相手方の源泉徴収票や直近3ヶ月分程度の給与明細の持参を求められることが多いです。

第2回目以降の調停についても、ほぼ第1回と同様の流れで進みます。

以後、合意に至るまで行われます。

調停が成立すると、調停案が作成されます。内容に問題なければその後1~2週間で調停調書が郵送されます。調停調書があると、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することができます。夫婦間の協議による合意の場合はこうはいきません。必ず強制執行文言付の公正証書を作成しましょう。

一方、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行するケースが多いです。

審判では、裁判官が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。

家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが、これらをしたにもかかわらず支払わないときに、直接生活費を取り立てるには、強制執行しかありません。

預金や給料に対する差押えが効果的です。

婚姻費用については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)の請求権についても差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項)。

さらに、給料差押えの場合、通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認められています(民事執行法151条、152条3項・1項・2項)。

家庭裁判所での勧告や命令にも一定の効果がありますが、これらをしたにもかかわらず支払わないときに、直接生活費を取り立てるには、強制執行しかありません。

預金や給料に対する差押えが効果的です。

婚姻費用については、差押えが強化されており、未払いがあった場合には、定期的に支払時期が来るものについては、未払分に限らず、将来支払われる予定の、まだ支払日が来ていない分(将来分)の請求権についても差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項)。

さらに、給料差押えの場合、通常は給料を差し押さえられる場合でも給与の4分の1までで、4分の3(この額が33万円を超えるときは33万円)を超えては差し押さえることはできませんが、養育費や婚姻費用の場合は、給料の2分の1までの差し押さえが認められています(民事執行法151条、152条3項・1項・2項)。

「離婚をするかしないかの話で精一杯で、養育費について取り決めをしていなかった。離婚は成立したが、さらに

養育費の支払いを求めたい。」

「離婚後、毎月定額の養育費を支払っているが、収入が下がったので

養育費の減額を請求したい。」

このような場合、話し合いによって元配偶者が支払うことや、減額に応じてくれればよいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。 このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。

養育費請求調停とは、家庭裁判所で調停委員の立会のもと、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして、解決案を提示したり、助言をしたり、合意を目指し話し合いを進めていく制度です。

養育費請求調停では、主に、子供のことや収入をベースに話が進みます。

調停委員は、養育費相場の資料として上記の養育費算定表を示して話を進めることが多いようです。たいていは、源泉徴収票や過去3ヶ月くらいの給与明細書などの収入を証明する資料を用意して欲しいと言われます。それらを元に話は進められます。

この養育費請求調停は、通常は養育費をもらう側が申立てをするものですが、払う側としては、いかに無理なく支払える金額を提示できるかがポイントとなりますので、正当な理由を用意しておきましょう。

もっとも、基本的には算定表上の金額がベースとなりますので、ご注意ください。養育費が望む金額になるかどうかは、算定表上の金額をベースとしつつ、どんな支払い方法を提示できるかという案があるのとないのでは状況は変わってきます。

養育費を受け取る側としても基本的には算定表上の金額がベースとなります。そのうえで、今後も任意の支払いを促すためには、無理に支払いを押し付けるよりも、滞納されにくいであろう金額で合意して支払い続けてもらうほうが得策かもしれませんので、調停では相手の立場や傾向を分析する必要があります。

その他、進行に応じて、審理のために必要な場合は、追加書類の提出が求められる場合があります。

相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。

自分で養育費請求調停を申し立てる場合、以下の通り2000円程度かかります。

連絡用の郵便切手が必要となります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。

申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。

愛知県内の家庭裁判所は5つあります。

| 裁判所 | 住所 |

|---|---|

| 名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |

| 名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 |

| 名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 |

| 名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 |

| 名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 |

養育費請求調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始されます。

審判は、裁判官が一切の事情を考慮して判断します。

審判が下されると、審判書というものが作成されます。これがあれば、判決や調停調書や公正証書と同じで強制執行(差し押さえ)が可能となります。

もちろん調停はご自身でもできますが、第三者である調停委員や裁判官に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。

ただ養育費が必要と主張するだけでは説得力に乏しいため、具体的な事実や根拠を挙げながら説明することが大切です。

うまく事情を理解してもらえるよう有用な主張を組み立てるためには、個人ではどうしても限界があります。養育費で損をしないためにも、愛知・名古屋での離婚事件の経験豊富な弁護士へご相談ください。

離婚時に取り決める養育費は、 当時の双方の収入を元に算定します。

しかし、離婚後に支払う側の収入が増減したり、もらう側の収入が増減した場合には、新たに養育費を取り決めることが可能です。

離婚後の養育費を取り決める方法は、まずは話し合いをしますが、もらう側からしますと、養育費を見込んだ生活設計を立てていますので、減額されることは受け入れられないという心情が働き、当事者での話し合いがうまく行かない場合も多いかと思います。

このような場合は、家庭裁判所に養育費の減額・増額調停を申し立てることになります。

調停でも話し合いがまとまらなかった場合には、審判といって裁判官が養育費を決定する手続きに移行します。

⇒ 詳しくは、「養育費支払請求調停」をご覧ください

成人年齢は引き下げられましたが、現在も、基本的に養育費は20歳までは認められることが多くなります。

その間、何も事情が変わらない事の方が少ないでしょう。そこで、法律上、養育費の増額・減額が認められているのです。

一度決めた養育費も、事情変更があった場合には、増額の請求ができます。たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情や、進学に特別の費用が必要になった場合には、増額の主張を検討することができます。

また、逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。たとえば、

などの事情がある場合です。

多少の事情変更では増額や減額の請求は認められません。また、これらのような事情があっても、養育費の増額や減額が自動的に行われるわけではありません。

当事者同士で、金額や支払方法の変更について合意できれば良いのですが、まとまらなければ裁判所に対して養育費増額(減額)請求調停を申し立てる必要があります。

話し合いでまとまらないまま一方的に減額(不払い)等しますと、相手から強制執行等の手続をされる可能性もありますので、ご注意ください。

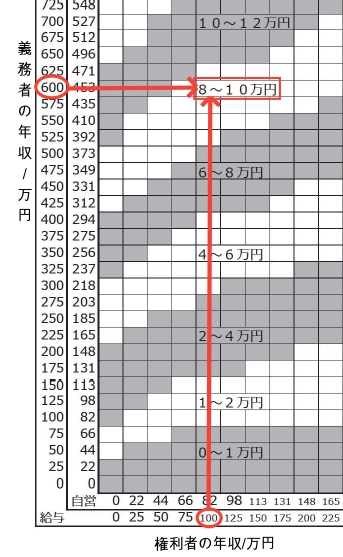

養育費の算定表は裁判所HPから見ることができます。

算定表は、算定される養育費の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて9種類用意されています。

⇒ 養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)

では、例をあげて具体的にみていきましょう。

「表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。

支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。

今回は給与所得者で年収600万円なので、外側の縦軸、「給与」を使用します。

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。⑵と同様に選択してください。

今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。

支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。

以上より、 養育費の目安は8~10万円となります。

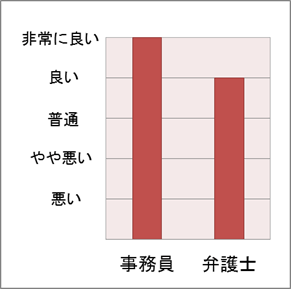

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

スタッフの対応

⇒ 何軒か法律事務所へ行ったのですが納得のいく対応得られず。正義の味方弁護士で検索してこちらをみつけました。

⇒ 思う。

⇒ こちらの女性弁護士を希望して本当によかったと思います。あきらめないでよかったです。事務の方も私のわがままにイヤな顔ひとつせず”笑顔で”対応してくれました。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

スタッフの対応

⇒ 離婚に強いとのことなので、裁判期日が近いこともあり伺いました。

⇒ 思わない。問題が今ないので。

⇒ 丁寧に教えていただきましたので、良くわかりました。

スタッフの対応

⇒ HPを見て。相談実績が多い。男性向けと見たから。

⇒ 思う。

⇒ 不明な点が明らかになりました。ありがとうございました。

スタッフの対応

⇒ 離婚。

⇒ 思う。

⇒ ずっと一人で考えていて、何をどうしていったらいいか分からなかったけど、まず何をしていけばいいのかが分かった気がします。気持ちが軽くなりました。ありがとうございました。

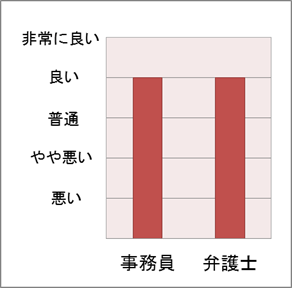

スタッフの対応

⇒ ホームページを見た結果、相談したいと思った。

⇒ 思う。

⇒ こちらの質問に、しっかり答えて頂きました。

スタッフの対応

⇒ サイトを見て、離婚問題に強そうだと思ったから。

⇒ 思う。事前の相談票があり、スムーズに相談に入れたので良かった。

⇒ 親身になって聞いていただき、ありがとうございました。分からない事ばかりだったので、今後についてとても参考になりました。

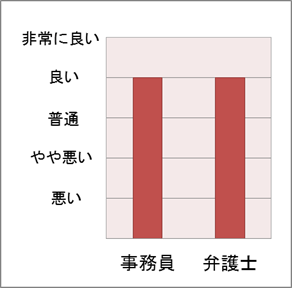

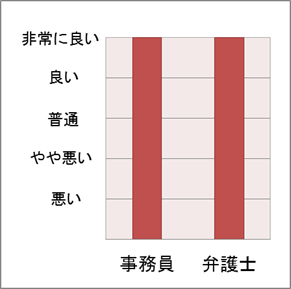

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

スタッフの対応

⇒ 実績と電話対応

⇒ 思う。他も電話したが対応がわるかった。こちらは電話から良かった。

⇒ 真摯に対応いただいた。解決までお願いしようと思っている。

スタッフの対応

⇒ 離婚の相談

⇒ 思う。

⇒ 親身になって相談に乗ってもらえたのでよかった

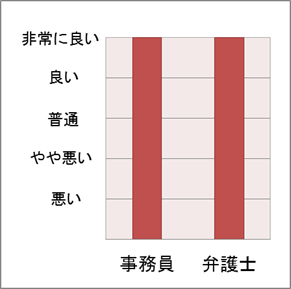

スタッフの対応

⇒ 離婚相談

⇒ 思う。

⇒ ご相談したい内容に的確に答えていただき、大変参考になりました。

スタッフの対応

⇒ HPを見て信頼できそうと思ったから。

⇒ 思う。

⇒ おそれていること、おびえていること、わからないこと、知りたいことに、明確に答えて頂きました。

大変感謝いたしております。また、次のステップに行きましたらお伺いします。

スタッフの対応

⇒ お話をとってもしやすく、適宜アドバイスを頂き大変助かりました。やはり、相談しやすさが一番です。質問に対するレスも早く、安心してお願いできます。

事務員ブログ:原告と被告とを離婚する

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

裁判官が夫婦の絆を断つ瞬間、判決の主文は「原告と離婚とを離婚する」と読み上げられます。かなり昔の話になりますが、法学部の学生だった私も初めて離婚の判例を読んだときにはちょっと衝撃をうけました。

婚姻を解消させる離婚は、日本では協議離婚(夫婦で話し合って、離婚届を役場に提出することで成立します)や、離婚調停(裁判所において、調停委員も交えながら夫婦で合意を探ります)が99%を占めますから、訴訟(第一審は家庭裁判所)で離婚が成立するのはたった1%と言われています。離婚によって、基本的には婚姻から生じる効果は解消され、再婚が可能になります。このように、判決で新しい身分がかたちづくられることを求める訴えのことを形成(けいせい)の訴えといいます。

すこし前に、日本人妻とオーストラリア人夫の間で外国離婚の日本における有効性が争われた東京家庭裁判所判決平成19年9月11日(家庭裁判月報60巻1号108頁;判例タイムズ1255号299頁)をご紹介しつつ、民事訴訟法118条所定の要件を満たしていればそれが外国の裁判所で言い渡された離婚であっても、日本で承認される(日本でも外国離婚の効果が認められる)ことについて触れました。今回は、日本に離婚の国際裁判管轄権があるかどうか(日本の裁判所で離婚を請求することができるかどうか)が争われた最高裁第二小法廷判決平成8年6月24日(民集50巻7号1451頁;家月48巻11号53頁)を取り上げたいと思います。

この事件では、子を連れて日本に帰国し、居住していた日本人夫に対して、ドイツ人妻がドイツの裁判所に離婚の請求をし、離婚判決が認められていたという事実が前提としてありました。ただし、ドイツの裁判所が公示送達(訴状が日本に居る夫に届けられず、ドイツの裁判所に公示されるという方法)によったため、日本では118条の2「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと」の規定によりドイツ判決が承認されず、ドイツでは離婚が成立し、日本では婚姻したままという国際的に不調和な身分関係が生じてしまいました。

また、ドイツでは既に判決が確定していますから、ドイツに夫が離婚の訴えを提起しても却下されてしまう可能性がありました。そこで日本の最高裁は「右の事情を考慮すると、本件離婚訴訟につき我が国の国際裁判管轄を肯定することは条理にかなうというべきである」と述べ、離婚の国際裁判管轄の点についてドイツ人妻がした上告を棄却しています。原審である東京高裁は第一審判決を取り消して、第一審である浦和地裁越谷支部に差し戻していましたから、日本における国際裁判管轄権が肯定されたことで、日本で離婚について審理が開始されたと考えられます。

本判決に対しては、櫻田嘉章教授が評釈のなかで、「みずから『緊急』状況(あるいは跛行離婚状況)を生み出している者に救済のための管轄を認める根拠に乏しいのではないか」と最高裁の判断に辛口の意見を述べられています(別冊ジュリスト210号〔国際私法判例百選第2版〕211頁)。

ただ個人的に本判決がとても興味深いのは、最高裁大法廷判決昭和39年3月25日が「わが国に離婚の国際裁判管轄権が認められないとすることは、・・・わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」と述べていたように、原告が裁判を受ける権利を国際裁判管轄の判断のなかで考慮することについて、横溝大教授の指摘されているようにもともと好意的な土壌があることを示しているように思えるからです(法学協会雑誌115号5巻698-699頁)。皆さんはどう思われるでしょうか。

(2013年 2月14日)

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

| 平日 | 9:00-18:30 |

|---|---|

| 夜間 | 17:30-21:00 |

| 土曜 | 9:30-17:00 |

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

事務所外観

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町

蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町

東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町

関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.

運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352

■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)