当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

⇒ 以前インターネットで見て、コンセプト等がしっかりとされており、常に理念に基づき、より良い方向を考えておられると思った為

⇒ はい

⇒ この度は、本当にお世話になりました。常により良い方向で考えて下さり、とても速いご対応でした。

良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。

離婚される際には、各市区町村役場にて

「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。

また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。

職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。

離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に

「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。

なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。

子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。

親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。

まず、家庭裁判所に対して

「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、

「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。

※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。

革命を目前に控えた1785年のことです。『プロテスタントの婚姻に関する意見書』と題する著作の中で、マルゼルブ※は、1685年9月15日国王国務会議裁決に着目しています。

革命を目前に控えた1785年のことです。『プロテスタントの婚姻に関する意見書』と題する著作の中で、マルゼルブ※は、1685年9月15日国王国務会議裁決に着目しています。

このルイ一四世による裁決の内容とは、アンタンダン(国王の親任官僚)が選任する牧師を配置し、裁判所官吏の立ち会いのもとで婚姻の挙行にあたらせ、その後、婚姻当事者の署名ある証明書を、裁判所において登録簿(戸籍)に綴るというものでした。この際、婚姻証明書一枚一枚には、裁判官から整理番号が振られ、また裁判官によって署名されることも命じられています。

それほど、フランスでは、いたるところでプロテスタントの礼拝が禁止されていたということなのですが、この国王国務会議のわずか一ヶ月後に、不意に「ナントの勅令」が廃止されます。1685年10月「フォンテーヌブローの勅令(ナントの勅令の撤回に関する勅令)」は、カトリックに改宗しない牧師に対して、ガレー船徒刑を科すこととし、フランスからの退去を命じています(4条)。一方、プロテスタントの一般信徒に対しては、ルイ一四世は勅令の最後で次のように語り、彼らは王国に残ることが許されました。( )内は、訳者によるいいかえ、〔 〕内は訳者による補足です。

「自称改革宗教の者(プロテスタント)たちは、違反すれば前記の身体と財産の刑罰に科すものとして、いかなる性質であれ、当該〔プロテスタントの〕宗教の祈祷または礼拝の口実で〔宗教的な〕実践をしたり、集まったりしないことを条件に、神がこの者たち(プロテスタント)を他の者たち(カトリック)と同様に光に照らすことをお望みになることを待つなかで、自称改革宗教(プロテスタント)であることを口実に妨害されることも、邪魔されることもなく、我々の支配する地方や土地、我々の王国の町や場所に居住し、そこで自らの商売を継続し、自らの財産を享受することができる。」

この勅令以後、「一つの信仰、一つの法、一人の王」を目指したルイ一四世の国家統合の理想は、「もはやフランスにはプロテスタントはいない」という虚構の上に実現されていったと言うことができるでしょう。なお、フランスでは、婚姻成立の形式的な要件として、プロテスタントに対しても、カトリック教会の前で婚姻を挙行することが求められていくようになります。しかし、プロテスタントがカトリックの聖職者から婚姻挙行の許可を得ることは大変な困難が伴っていたことが知られています。

「ナントの勅令」の廃止から100年後、マルゼルブが著書のなかで論じたのは、王国にはプロテスタントがプロテスタントとして婚姻するための法律が欠缺しているという問題でした。マルゼルブが1685年9月15日国王国務会議裁決に目をとめたのも、洗礼や婚姻といったプロテスタントの民事身分のためからです。この裁決は「ナントの勅令」の廃止で牧師が王国から追放されてしまったことから実施されることはありませんでしたが、マルゼルブは国家選任の牧師を王国に帰還させるべきだったのではないかと問うたのです。

※マルゼルブは、ルイ一六世を被告人とする革命裁判で弁護人となったことで知られています。国民公会が有罪を可決、1793年1月16日ルイ一六世が処刑された後、1794年4月22日には自身も断頭台の露と消えます。なお、アンシャン・レジームでは、カトリックの信者にあらざる者たちに国家の裁判官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」の起草にあたりました。1787年4月に国璽尚書に就任したラモワニョンは彼のいとこの息子であり、後に『アンシャン・レジームと革命』(1856年)を著した歴史家アレクシス・ド・トクヴィルの母は彼の孫娘にあたります。

(写真)サン=シュルピス教会前の噴水

サン=シュルピス会は1642年にパリで創立されたカトリックの司祭会であり、1664年にはローマ教皇から認可を受けています。18世紀にはジャンセニスム、ガリカニスム、キエティスムと闘い、その後はフランス革命とナポレオン一世による弾圧をくぐりぬけたことで知られています。教会の中に入ると19世紀ロマン派の画家ドラクロワの大きな壁画を見ることができます。

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

【論文】

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

革命以前のフランスについて、「カトリック教会の長女」というような表現をされることがあります。フランスという国名はフランス語では女性名詞ですから、娘なのでしょう。それも、クローヴィスが塗油されたずっと昔からキリスト教国だったというわけですから、長女というのにもうなずけます。

革命以前のフランスについて、「カトリック教会の長女」というような表現をされることがあります。フランスという国名はフランス語では女性名詞ですから、娘なのでしょう。それも、クローヴィスが塗油されたずっと昔からキリスト教国だったというわけですから、長女というのにもうなずけます。

16世紀の宗教改革については第1話で、フランスの宗教戦争ついては第4話で少しお話ししたように、もともとプロテスタントの盟主として知られていたナヴァール国ブルボン家アンリが、1589年フランス国王アンリ四世として即位を宣言した後、1593年には「とんぼがえり(カトリックへの改宗)」に打ってでたことはよく知られています。これは宗教上の対立を発端とした深刻な内戦で荒廃したフランスを国王としてひとつにまとめあげるための政治的に賢明な判断であったといえるでしょう。

こうして、フランスではブルボン王家による統治がはじまります。前回は、ルイ一四世による親政がはじまったころの身分占有にかんするパリ高等法院判決1676年1月7日をご紹介しました。カトリックの夫婦の婚姻の証明については、1639年11月26日国王宣言に従って書面による証明が要求されていましたが、適法な婚姻登録簿が存在しない夫婦について、実際に婚姻を挙行した聖職者の証言(この事例では、証言を書面にしたもの)によって婚姻の存在が認められたという事案でした。

それでは、プロテスタントの婚姻については、いったいどのように立証されていたのでしょうか。そもそも、1639年11月26日国王宣言は、プロテスタントに対して特に何も命じていなかったようです。ルイ一三世は、プロテスタントが婚姻をサクラメントとして考えていないことに配慮して、プロテスタントに対してはあえてカトリックの婚姻手続を強制しなかったのでしょう。

つまり、プロテスタントにとっては、まだこのころは身分占有が婚姻の民事身分を証明するひとつの手段だったのです。しかし、時代がすすむにつれ、プロテスタントの牧師に対しても、カトリックの主任司祭と同様に、婚姻登録簿を作成することが要請されるようになります。1664年9月22日国王国務会議裁決9条、1666年4月2日国王宣言10条、1669年2月1日国王宣言9条からは、牧師に対してプロテスタントの洗礼と婚姻を登録簿に記し、3ヶ月ごとに裁判所に登録簿の抄本を納めることがくりかえし命じられていたことがわかります。

こうして、プロテスタントにとっても、身分占有だけでは婚姻の民事身分を証明することはもはやできなくなっていきます。しかし一方では、これらルイ一四世の立法によって作成され、裁判所に提出された牧師の婚姻登録簿(戸籍)には、カトリック教会の婚姻登録簿と同様に、訴訟の際の証拠としての地位があたえられることになるでしょう。

ここで、ルイ一四世の統治にかかる思想的な立場についてすこし確認しておきましょう。1649年ウエストファリア条約では「ひとりの支配者のいるところ、ひとつの宗教」という原則の再確認が行われました。だたし、実際にはこの原則には制約がもうけられ、宗教上の少数派は保護されることになります。ところが、フランス絶対王政のなかで、この原則は次第にカトリックの国王がカトリックの宗教をすべての臣民に強制することができると理解されていったようです。

すなわち、「ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王」を目指したルイ一四世は、プロテスタント信者をカトリックに改宗させ、信仰の国内的統一を成し遂げることができると信じていたようです。その手段が、長靴をはいた宣教師とよばれた竜騎兵によるフランス全土にわたる強制的な改宗の展開(ドラゴナード)と国王の命令による特定の地方を名指ししたプロテスタントによる公の礼拝の禁止、さらには礼拝堂の破壊でした。

こうして、プロテスタントについては、次第に婚姻の予告をすることも、婚姻を挙行することも難しくなっていきました。いかんせん、国王立法にしたがって婚姻の登録簿をつける担い手がいなくなってしまったわけですから、牧師が追放された地方では、プロテスタントは自らの婚姻を登録し、民事身分を証明するすべを失うことになりました。ただ、プロテスタントの民事身分の問題については、ルイ一四世もこれを解決する必要性を感じていたことが伺えます。

次回は、プロテスタントにプロテスタントとして洗礼を受けさせ、婚姻を挙行させるため、国家によって選任された牧師を王国各地に配置することを決定した1685年9月15日国王国務会議裁決について見てみることにしましょう。

【写真】中庭に咲くあじさい

20世紀フランスの家族法改革にその名を残したカルボニエ教授※は、自らの論文のなかで、18世紀プロテスタントの婚姻を「法なき愛」と呼んでいます。自身もプロテスタントであったカルボニエ教授にとって、「法なき愛」という言葉にはいったいどのような意味が込められていたのでしょうか。私は婚姻が国家の法にもとづいて適法に挙行されていない場合には、法の保護を受けることができないとの意味合いがこの表現には込められているように感じます。

ところで、フランスでは同性者間の婚姻を認めるかどうかについて、長らく議会や法廷で激しく主張がたたかわされてきましたが、2013年4月23日国民議会(下院)において同性者間で婚姻し、養子をとることを容認する法案が可決、成立しました。元老院(上院)では国民議会が既に可決していた法案について一部修正の上で可決しており、これを国民議会が再審理の上で可決したことで、今回の成立となりました。今後、保守系野党議員から出された違憲審査の要請に憲法評議会が判断を示すことになりますが、違憲と判断される可能性は低いとみられています。早ければ6月には同性者間の民事婚が挙行される見込みです。

フランスでは、異性間のカップルか、同性間のカップルかを問わず、民法典515-1条以下に規定されたパックス(民事連帯契約)を取り交わすことによって、税制、社会保障などの面で婚姻同等の優遇措置が認められています。しかし、同性者間については合法的な婚姻(民事婚の挙行)は認められていませんでした。同性者間の婚姻が認められたのは、世界でも14ヶ国目のことです。

※ジャン・カルボニエ教授(1908-2003年)は、ポワチエ大学、次いでパリ大学法学部(現在のパリ第二大学)で教鞭をとった民法の先生です。上にあげた論文とは、カルボニエ「法なき愛―フランス・プロテスタンティスムの歴史の余白における親子関係法についての社会心理学的考察」フランス・プロテスタンティスム歴史協会紀要125巻(1979年)47-75頁のことです。なお、上の写真は、カルボニエ教授がかつて会長をつとめられていたフランス・プロテスタンティスム歴史協会前の中庭で撮影したものです。

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

【論文】

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

フランスにはアレティストと呼ばれる判例収集にたけた法律専門家たちの伝統があります。今回は18世紀フランスの弁護士カミュ※が編纂した『婚姻法典』(1770年) のなかから、身分占有に関する判例を見てみましょう。

フランスにはアレティストと呼ばれる判例収集にたけた法律専門家たちの伝統があります。今回は18世紀フランスの弁護士カミュ※が編纂した『婚姻法典』(1770年) のなかから、身分占有に関する判例を見てみましょう。

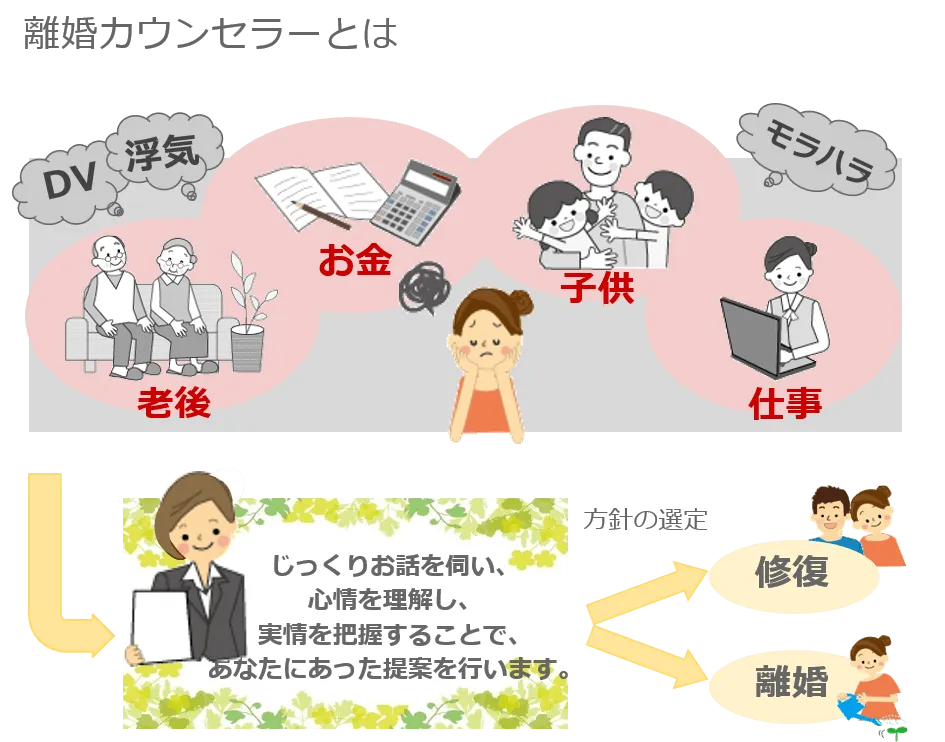

カウンセリングとは、依頼者の抱える問題・悩みなど対し、専門的な知識や技術を用いて行われる相談援助のことです。

当事務所では、夫婦・男女関係にお悩みの方に離婚カウンセリングを行っています。

夫婦・男女関係のトラブルに対し、「心のケア」を行い、お気持ちの整理、新たな出発の手助けをします。

そんな方は一度当事務所の離婚カウセリングにおこしください。

まずはお話をお伺いします。思っていることを吐き出していただき、ご自分が今感じている気持ち、感情の整理をお手伝いさせていただきます。

ご自身だけで悩まず、誰かに話をすることによって、気持ちが楽になることもあります。

離婚カウンセリングの際に頂戴した個人情報は、責任を持って保管及び破棄をさせて頂きます。

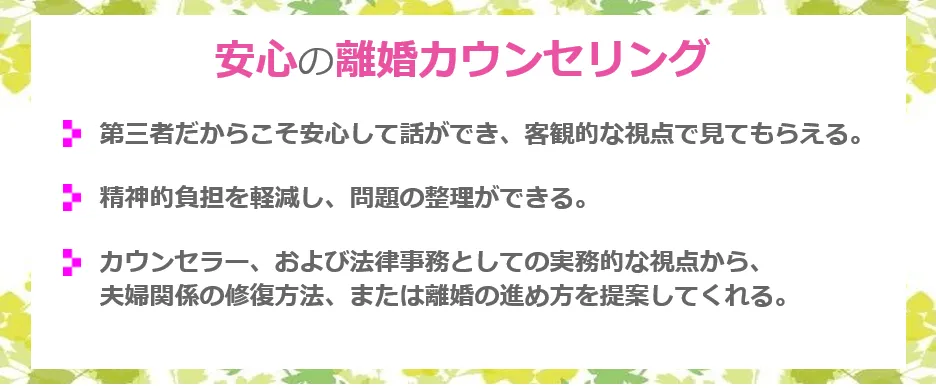

法律事務所には守秘義務がありますので、安心してお悩みをお話しください。

プライベートな内容だけに、家族、知人には相談しづらい、知られたくないという方がいらっしゃると思います。

また、身内に相談したばかりに、かえって問題をこじらせてしまい、引き返すことができないまでに問題を悪化させてしまったという場合も、多々あるのが現状です。

「完全予約制」「個別離婚カウンセリング」を徹底しております。

法律相談でも使用している、個室での離婚カウンセリングをおこないます。安心の離婚カウンセリング環境でお話をお伺いし、お気持ちの整理をするお手伝いをさせていただきます。

離婚カウンセラーは、法律相談をお受けすることや、代理人になることはできません。

お話を整理するお手伝いをさせていただき、いざ離婚をするとなったとき、法律相談が必要な依頼者様には、当事務所の弁護士にご相談内容をスムーズに引き継ぐことができます。

離婚が確定したので離婚協議書を作成したい。調停を申し立てたいので、代理人になってほしい。そのような事態になった時、当事務所の弁護士がお話をお伺いさせていただきます。

また、当事務所には司法書士が在籍しておりますので、離婚後不動産の名義変更をしたいといったご相談もお受けすることが可能です。

小柳津祐と申します。

離婚について悩んでいる。

誰かに話を聞いてもらいたい。

そんなときは、一度離婚カウンセリングにおこしください。

まずはお話をお伺いさせて頂きます。

ご自身のお考えや、思いを吐き出していただいて、お気持ち、感情の整理のお手伝いをさせていただきます。

人に話をすることで、現状を整理することができ、解決の糸口が見つけられるかもしれません。

どんなお話でも親身にお伺いさせていただきます。

こんなことで離婚カウンセリングに行ってもいいのか・・・と思わずに、 お気軽にお話におこしください。

※メールでのご予約は、こちらのメールフォームをご利用ください。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

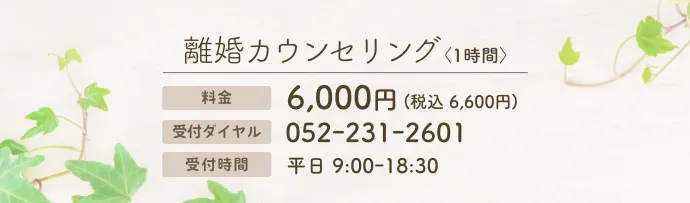

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

| 平日 | 9:00-18:30 |

|---|---|

| 夜間 | 17:30-21:00 |

| 土曜 | 9:30-17:00 |

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

事務所外観

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町

蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町

東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町

関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.

運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352

■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)