裁判官が夫婦の絆を断つ瞬間、判決の主文は「原告と離婚とを離婚する」と読み上げられます。かなり昔の話になりますが、法学部の学生だった私も初めて離婚の判例を読んだときにはちょっと衝撃をうけました。

婚姻を解消させる離婚は、日本では協議離婚(夫婦で話し合って、離婚届を役場に提出することで成立します)や、離婚調停(裁判所において、調停委員も交えながら夫婦で合意を探ります)が99%を占めますから、訴訟(第一審は家庭裁判所)で離婚が成立するのはたった1%と言われています。離婚によって、基本的には婚姻から生じる効果は解消され、再婚が可能になります。このように、判決で新しい身分がかたちづくられることを求める訴えのことを形成(けいせい)の訴えといいます。

すこし前に、日本人妻とオーストラリア人夫の間で外国離婚の日本における有効性が争われた東京家庭裁判所判決平成19年9月11日(家庭裁判月報60巻1号108頁;判例タイムズ1255号299頁)をご紹介しつつ、民事訴訟法118条所定の要件を満たしていればそれが外国の裁判所で言い渡された離婚であっても、日本で承認される(日本でも外国離婚の効果が認められる)ことについて触れました。今回は、日本に離婚の国際裁判管轄権があるかどうか(日本の裁判所で離婚を請求することができるかどうか)が争われた最高裁第二小法廷判決平成8年6月24日(民集50巻7号1451頁;家月48巻11号53頁)を取り上げたいと思います。

この事件では、子を連れて日本に帰国し、居住していた日本人夫に対して、ドイツ人妻がドイツの裁判所に離婚の請求をし、離婚判決が認められていたという事実が前提としてありました。ただし、ドイツの裁判所が公示送達(訴状が日本に居る夫に届けられず、ドイツの裁判所に公示されるという方法)によったため、日本では118条の2「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと」の規定によりドイツ判決が承認されず、ドイツでは離婚が成立し、日本では婚姻したままという国際的に不調和な身分関係が生じてしまいました。

また、ドイツでは既に判決が確定していますから、ドイツに夫が離婚の訴えを提起しても却下されてしまう可能性がありました。そこで日本の最高裁は「右の事情を考慮すると、本件離婚訴訟につき我が国の国際裁判管轄を肯定することは条理にかなうというべきである」と述べ、離婚の国際裁判管轄の点についてドイツ人妻がした上告を棄却しています。原審である東京高裁は第一審判決を取り消して、第一審である浦和地裁越谷支部に差し戻していましたから、日本における国際裁判管轄権が肯定されたことで、日本で離婚について審理が開始されたと考えられます。

本判決に対しては、櫻田嘉章教授が評釈のなかで、「みずから『緊急』状況(あるいは跛行離婚状況)を生み出している者に救済のための管轄を認める根拠に乏しいのではないか」と最高裁の判断に辛口の意見を述べられています(別冊ジュリスト210号〔国際私法判例百選第2版〕211頁)。

ただ個人的に本判決がとても興味深いのは、最高裁大法廷判決昭和39年3月25日が「わが国に離婚の国際裁判管轄権が認められないとすることは、・・・わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」と述べていたように、原告が裁判を受ける権利を国際裁判管轄の判断のなかで考慮することについて、横溝大教授の指摘されているようにもともと好意的な土壌があることを示しているように思えるからです(法学協会雑誌115号5巻698-699頁)。皆さんはどう思われるでしょうか。

前回、外国法(パキスタンのイスラム法)を適用して離婚を認めた名古屋地裁岡崎支部昭和62年12月23日判決をご紹介しました。ところで、国際結婚や離婚、国際取引から生じる問題に適用される国際私法は、れっきとした国内法です。ご存知でしたでしょうか。インターナショナルな語感から、「あれっ」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

今回は、外国裁判所で下された離婚判決の日本における効力が争われた裁判例についてご紹介します。東京家庭裁判所判決平成19年9月11日は、オーストラリアの裁判所で下されたオーストラリア人夫と日本人妻の離婚判決が無効であることを確認し、オーストラリア判決にもとづいていったんは日本の市町村役場に届出がなされ、受理されていた離婚が無効であるとの判断を示しました。

この事件は、外国判決の承認について、民事訴訟法118条の1(外国裁判所に裁判管轄権があること)の要件を満たしているかどうかが争われたことでよく知られています。婚姻以来一度もオーストラリアに住んだことのない夫婦について、オーストラリアの裁判所が離婚を言い渡す権限があるのかどうかが争点になったのです。東京家庭裁判所は「当事者の一方が自国民でさえあれば当然のこととして管轄権を肯定するというのは、離婚事件との関連では、過剰な管轄というべきである」と述べています。この問題については横山潤教授が鑑定意見書を書かれています。

もうお気づきのように、日本の国際裁判管轄のルールにもとづけば、この事件についてオーストラリアの裁判所には裁判権はないと判断されるため、それを理由に日本の裁判所はこの外国判決を承認しませんでした。なお、別の争点で、夫は外国離婚判決の効力を判断する際の準拠法は法廷地法主義(オーストラリア家族法)によるのが通説判例の立場であると主張していますが、このような主張は失当であると裁判所から退けられています。日本法では、外国判決承認の際に準拠法の要件はありません。

おさらいですが、国際私法の出番は、すなわち当事者全員が外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合はもちろんですが、当事者の一方でも外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合、係争の目的となっている物が外国にある場合、事故が起きたのが外国だった場合などです。なお、法廷地が日本なら、「手続は法廷地法による」との原則から、日本の国際私法がある意味強行法規として適用されます。法廷地が中国なら、もちろん中国の国際私法(「渉外民事関係法律適用法」)が適用されることになります。

ただし、日本には国際私法という名前の法律はありません。準拠法の選択については法の適用に関する通則法、国際裁判管轄に関しては民事訴訟法3条の3、外国判決の承認の要件については民事訴訟法118条、外国判決の執行については民事執行法24条が適用されます。

なお、念のため付け加えますと、通則法によって指定されるのは、私法(民法や商法など)に限られます。つまり、「私」法の適用に関する通則法なのです。ですから、租税法などの公法についてはあてはまらないのです。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

2014年5月13日

代表弁護士 浅野 了一

名古屋総合法律事務所は、このたびオフィスを移転いたしました。

5月7日(水)のゴールデンウィーク連休明けから新事務所での営業を開始いたしました。

名古屋総合法律事務所のコンセプトは、「地域との共生 地域への貢献」です。

私たちは、地元愛知・名古屋において、離婚問題で悩み苦しまれる方を救うべく、全力で離婚相談にあたってまいりましたが、この移転を機に、より皆さまに親しまれる法律事務所になるべく、新しいチャレンジを行います。

新事務所はオフィス街、問屋街、中高層住宅街の混在する名古屋市中区丸の内・錦地区のほぼ中央に位置しております。桜通りに面し、本町通りにほど近い立地です。地下鉄桜通線丸の内駅4番出口からは徒歩2分と、交通の便が大変良くなりました。

名古屋を代表するビジネス街にありますので、会社帰りなどにもご利用いただけるよう、これまで週1日だった夜間相談日を週2日に増強し、火曜日・水曜日と実施いたします。

さらに土曜相談日も、毎週土曜日実施いたします。

夜間相談・土曜相談いずれも、弁護士2名の体制を整え、よりご希望の時間帯にご予約をお取りできるよう努力しています。

離婚相談、離婚事件では、相談者・依頼者の方々のプライバシーを守ることは法律事務所の最重要事項です。特に離婚相談は、担当する弁護士以外には聞かれたくないようなことが多く含まれております。

当事務所は、かねてより完全個室5室をご用意させていただいておりましたが、新事務所ではさらに環境を整え、9室ご用意いたしました。

防音に配慮した完全個室にするには、天井までのハイパーテイションを設置し、さらに内部にグラスウールを充填します。さらに今回は、天井の一部にグラスウールを充填しました。また、音漏れ防止策の一つとして、弱い音量でBGMを流しております。

完全個室の相談室を設置するにあたり、空調吹出口・照明器具の位置の変更工事も必要でした。消防法や、その水準を超えるビル管理規則を遵守し、各相談室に自動火災報知設備、放送設備を設置いたしました。

実際のところ、今回の事務所移転経費の内で、相談室の費用が占める割合は高いです。その負担は、当事務所にとって大きいものでした。(完全個室とはせず、ローパーテイションを設置した場合、費用は数分の1で済みます。)

ほとんどの法律事務所は、残念ながら、現在でも費用節約を優先し、完全個室ではない事務所が多いです。離婚相談の内容が相談室の外に漏れてしまうことを許容しています。そこには、相談者のプライバシー保護や、弁護士がサービス業である認識が欠如しているのです。クリニック・病院でも同様の問題があります。

私は弁護士業界が、相談者のプライバシー保護を最重要事項であるとして、完全個室の相談室を設置することが「常識」になる日が来るのを祈っております。

ところで、私はかねてから他の法律事務所を訪れる際、本が少ない事務所が多く残念に思っています。高度なスキルを習得するには、経験から学習するとともに、歴史や書物から学ぶことが大切です。

そのため、私は、法律事務所は図書館機能を備えているべきと考えており、当事務所には愛知・名古屋地区トップの蔵書量となる約1万冊の図書がございます。日々向上心を持って学習できることに加えて、文献を探しに愛知県弁護士会あるいは名古屋高等裁判所の図書室に行く必要がほとんどなく、効率的な調査が可能となっています。

新事務所は面積が拡張され、図書の収容力が増しましたので、さらに法律図書、家族関連の社会学、心理学、経済学、経営学などの図書を充実して参ります。

全力で離婚相談に臨むにあたり、法律的な手続きの進行以外にも、多くの課題に直面します。

早期の事件解決を最重要課題としながら、離婚問題で悩まれる方の心の支えに、如何になれるかという問題です。離婚にかかるエネルギーは相当なものですから、それと同じだけ依頼者さまの心にも負担がかかっておられます。それにもかかわらず、目の前の生活に一生懸命になり、つい、心に相当な負担がかかっていることを忘れてしまったりします。

心理的・精神的に不安定な状態が続いてしまう依頼者さまと身近に接して、法律、精神面の両面からサポートできないかと考え、弁護士のカウンセリング力を強化しています。

長年夫婦の不満、苦痛を傾聴し、悩みを整理することにより、問題点を明確にするとともに、解決への道筋をはっきりとさせていきます。

具体的には、事務所内外で弁護士が面接技法、心理学などを学び、研修を行っています。

そして、その技能を体得するために、ご了承をいただいた相談者さまに相談風景を撮影させていただき、良かった点や改善すべき点がないか意見を出し合い、ノウハウの共有を図っています。

これからも研磨を重ね、明るい打ち合わせ室で、依頼者さまが話しやすい雰囲気の中、お話を進めていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

後の1804年フランス民法典起草委員のひとりであり、当時は南フランスのエクス高等法院管轄内で弁護士をしていたポルタリスと同僚弁護士パズリの「フランスにおけるプロテスタントの婚姻の有効性に関する鑑定意見書」(1770年)から話を始めることにしましょう。

後の1804年フランス民法典起草委員のひとりであり、当時は南フランスのエクス高等法院管轄内で弁護士をしていたポルタリスと同僚弁護士パズリの「フランスにおけるプロテスタントの婚姻の有効性に関する鑑定意見書」(1770年)から話を始めることにしましょう。

「鑑定すべき訴訟趣意書を一見するに、これが我々に示し、かつそのなかで問うていることとは、プロテスタントの夫婦二人によって、夫婦と最も近しい親族と彼らの宗教の牧師の立会いのもと、荒野で取り交わされた婚姻に、傍系親族が無効であるとけちをつけていいものかどうかと」ということである。この傍系親族は、子らと子らから日の光を受けているプロテスタントの夫婦が、公然と平穏に自らの身分を常に享受してきたというのに、嫡出子である子らを彼らの父親の相続から廃除しようとしている。」(ポルタリス=パズリ前掲鑑定意見書冒頭部分)

生まれてからこのかた、ずっと親子として暮らしてきたという事実上の身分関係、それだけがプロテスタントにとってはすべてと言えました。なぜなら、カトリック教会の前で婚姻を挙行することのなかったプロテスタントの夫婦は、カトリックの教区簿冊に自分たちの婚姻が登録されることもまたなかったからです。そのような荒野の婚姻から生まれた子は、フランドル高等法院判決1778年12月21日によれば、洗礼証書のなかで「内縁者らの子」として記載され、相続権のない「庶子」の身分に甘んじなければなりませんでした。

ナントの勅令の廃止後、王令は「余の臣民全員、特に新たに教会に集うことになった者たち」に対して、大司教と司教が特に許した場合を除き、「子の出生後24時間以内」に、居住地の「小教区において」、洗礼を受けさせることを明示的に規定しました(1698年12月13日国王宣言〔ルイ14世〕)。フランスでは、洗礼の教区簿冊に登録されることが民事上の出生登録も兼ねていたのです。

不思議に思われるかもしれませんが、新改宗者としてカトリック教会の教区簿冊に登録されたプロテスタントの子であっても、婚姻の際にはカトリック教会から許可が得られず、荒野の婚姻という負の再生産を繰り返さざるを得なかった者たちもいたのです。また、弁護士会をはじめ、特定の職業団体に入るにはカトリックであることの証明書を要請されていましたから、そうした証書が入手できなければ、彼らの人生は大きく狂いかねません。

ルイ14世のプロテスタント政策に賛否両論あるのはもっともだとしても、こうした婚姻挙行の許可、証明書交付の事実上の拒絶といった事態は、プロテスタントの子についてもカトリック教会での洗礼を義務づけていたルイ14世の当初の立法動機からはおよそ導くことができないように思われます。たとえば、「ナントの勅令」の廃止後に終油の秘蹟※を拒んで死んだプロテスタントに対しても、「

プロテスタントの両親から生まれた者たちが、余の王国に留まったということが、彼らが王国で苦しめられたり、我慢をしたりすることなく、使途伝来のローマ・カトリックの宗教を抱いたという十分すぎるほどの証拠である」(1715年3月8日国王宣言〔ルイ14世〕)と語り、戻り異端の罪※※からプロテスタントを立法で救おうとしていましたから。

一方、荒野の婚姻から生まれた子らの相続権を貪欲な傍系親族から護ったのは、国王の裁判官であり、「身分占有」による親子関係を認める判決でした。ポルタリスとパズリもまたそうした裁判例の蓄積を前提として、「身分に関して、判例に従えば、占有は子らにとって勝利の肩書なのです。子は出生の時からずっと自分がそうであったところの者であり続けるべきなのです」と鑑定意見書のなかで訴えかけていたのです。当時の判例集著者ギュイヨは次のように親子関係の身分占有について伝えています。

ルーアン高等法院判決1775年2月21日) 「都市ティエップの裕福なプロテスタント、ダビッド・ウルソンは自分の姉妹の一人から生まれた姪、やはりプロテスタントの娘と婚姻した。妻となった彼女は完全な身分占有を備え、夫の親族によって認知されていた。しかし、夫が死去するや、妻とこの婚姻から生まれた子の身分には異議が申し立てられた。 妻は婚姻挙式の証書を報告してはいなかった。婚姻挙式の証書こそが、彼女自身が持つべき妻の肩書であったのだが。(…)しかし、大法廷において下された荘厳な判決によって、 母と子の身分占有は婚姻挙式の証書を提出するまでもなく、傍系親族を屈服させた。」(ギュイヨ『判例集』「嫡出(légitimité)」の項参照)

ある具体的な争訟に対する鑑定意見書のなかで、ポルタリスはパズリとともに「我々は彼ら〔プロテスタント〕が与えた無実の子孫を庇護し、子らのなかの父親たちの願い、善意、徳に報いなければならない」と述べ、「荒野の婚姻」から生まれた子らのために、国王自身が宗教という道徳律を越えた国家原理、いわゆる

国家理性を発揮すること、つまり国王にプロテスタントの婚姻のため新しい立法を行うよう提言していました。次回は、カトリックにあらざる者たちに対して、教会の前ではなく、司法官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」について見てみることにしたいと思います。

ある具体的な争訟に対する鑑定意見書のなかで、ポルタリスはパズリとともに「我々は彼ら〔プロテスタント〕が与えた無実の子孫を庇護し、子らのなかの父親たちの願い、善意、徳に報いなければならない」と述べ、「荒野の婚姻」から生まれた子らのために、国王自身が宗教という道徳律を越えた国家原理、いわゆる国家理性を発揮すること、つまり国王にプロテスタントの婚姻のため新しい立法を行うよう提言していました。次回は、カトリックにあらざる者たちに対して、教会の前ではなく、司法官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」について見てみることにしたいと思います。

※プロテスタントにとって、「終油の秘蹟」は「婚姻の秘蹟」と同様、サクラメント(秘蹟)とは考えられていません。プロテスタントにとってサクラメントは、「洗礼」と「聖餐(聖体拝領)」だけです。

※※宗教上の罪、「戻り異端」の起源は古く、ジャンヌ・ダルクが異端審問の末、火あぶりの刑に処せられたことはよく知られています。その後、フランス法では国璽尚書ミッシェル・ド・ロピタルの時代に追放刑に減刑されました(1561年7月勅令〔シャルル9世〕)。なお、ルイ14世は、1687年4月29日国王宣言のなかにおいて、カトリックに改宗しながら、終油の秘蹟を拒み、プロテスタントとして死んだ「戻り異端」に対しては、その者の死体をすのこに乗せて市中をひきまわし、そのあとごみ捨て場に捨て、生前の財産を没収する刑罰を規定していました。

(写真)窓

1ポルタリスとパズリの「鑑定意見書」については、最近翻訳が公表されました。鑑定意見書が書かれた当時の背景も含め、深谷格教授の「プロテスタントの婚姻に関するポルタリスの鑑定意見書について―フランスにおける民事婚導入前史一斑―」同志社法学65巻5号(2014年)1頁(1431頁)以下をご参照ください。

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

【論文】

「

アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁

「

アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

当事務所では配偶者のモラルハラスメント的言動(精神的虐待)で悩む、多くの方々からご相談を受けてきました。なかにはご依頼を頂き、離婚に至った方たちもいます。

モラルハラスメントからの解放は、まず、ご本人がモラルハラスメントの被害者であることに気がつくことからスタートします。

離婚事件の中でも、特に、モラハラやDVをしている人は、非常に狡猾で周囲に自分の良さをアピールすることに優れていますから、本人や周囲の方々だけでは、解決が難しい案件になります。

こうしたケースこそ、弁護士がお役に立てるのです。

モラハラやDVをしている人で、

弁護士が介入した途端におとなしくなる、ということが少なくないのです。

モラハラに悩まれる方は、

と考えてらっしゃる場合があります。

当事務所にご相談いただいた場合、ご相談されていることが知られないよう、

慎重に進めてまいります。

また、ご相談者、お子さまの

心身の安心を一番に考え、精一杯力になります。

慰謝料請求の原因となるおもな例として、浮気や暴力があります。

浮気の場合、必ず相手がいるものです。配偶者からだけではなく、その浮気相手にも慰謝料請求できる場合があります。

この際、最も多くいただくご質問は、慰謝料がどのくらいになるかというものです。

慰謝料がいくらもらえるかは、浮気や暴力などの行為の悪質性、行為が続いた期間、その行為が婚姻生活を続けるのを難しくさせた程度、婚姻生活の期間、行為によって受けた苦痛の程度、相手方の収入などによって決まります。

⇒詳しくは、「慰謝料」をご覧ください。

相手が同意しない場合にあなたの要求が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。離婚問題を多く扱っている弁護士が、あなたの主張を裏付けるためには どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。

慰謝料を請求できるかどうか、できるとして慰謝料はいくらになるのかは、裏付ける証拠とともに、関係する様々な要因を見極め、整理することが重要です。詳しい事情を伺って、 慰謝料がどのくらいになるか、どのように請求するのが効果的かをアドバイスします。

財産分与などはお互い歩み寄ることが可能ですが、親権はありかなしかのいずれかですので、どちらかが親権を諦めなければ解決することができません。したがって、親権についてお互い譲らず、離婚の折り合いがつかないまま裁判などの法的手続きにまで至るケースが多いです。

その他にも、さまざまな判断基準がありますので、まずはご相談ください。

どちらが親権や監護権をとることになるとしても、その子どもの親であることには変わりがありません。お子さんが健全に成長するために、協力していく関係が保てるよう願っています。

現在、日本では、年間約18万組の夫婦が離婚していると言われています。

これまで離婚に消極的だといわれていた50代以上の方々が、第2の人生を送るために熟年離婚を決意されるケースも増えています。

もはや離婚は珍しいことではなく、離婚に対する考え方や価値観も、時代とともに変化しています。 言いかえれば、離婚はいつ自分の身にふりかかってもおかしくない問題のひとつになったのです。

しかし、実際に離婚問題に直面するとなると、思うように進まない場合がほとんどです。 精神的な打撃や、お金の問題、子供のこと、将来の不安など、さまざまな問題が立ちはだかり、身動きがとれなくなってしまうのです。

皆さまの中には、弁護士に相談すると、

など、不安に思われている方も、いらっしゃるかもしれません。

依頼するかどうかは即決する必要はありません。関係を修復するためにもう少し頑張るか、離婚を決断するかは、あなた自身が決断されることです。弁護士の力を借りるにしても、交渉や手続きを弁護士に任せる方法もありますし、サポートを受けながらご自分で手続きを進める方法もあります。

夫婦間のトラブルには、弁護士や裁判所が関与した方がうまく行く事案もあれば、そうでないものもあります。法律家にどこまでのことができるのかを見極めるためにも、いちど離婚相談を受けてみる意義はあるでしょう。

どうか一人で悩まず、当事務所までご相談下さい。ご相談が終わったとき、

離婚に関する正しい知識、今後の具体的な戦略、安心や自信を、持ち帰っていただけるよう最善をつくします。

離婚は、長期間にわたる婚姻生活のすべてについて清算を必要とするので、法律的に解決しなければならない問題は、予想以上に多いといえます。 つまり、離婚は、正しい法律知識のみならず判例に対する知識や実務経験が要求される専門分野であり、あとで後悔しないためにも、離婚問題の解決には、 最初の戦略が重要となります。

などについて、知っていただくことはとても有意義だと思います。

これまで多数の離婚事件を扱ってきた経験から、離婚をした場合にどうなるかの予測を踏まえて、どのような方向性で考えていただくのが相当かということについても、アドバイスさせていただきます。

よく言われる話ですが、離婚をするには、 相当のパワーが必要です。

夫婦関係がうまくいっていない状態で、 冷静に離婚条件について話をするのは、 非常に大変なことです。

場合によっては

このようなことが多々あります。

そのような場合は、弁護士にまず相談することが有益です。

弁護士はあなたが

良い条件で離婚できるように、または、

一方的な条件で離婚されないように、あなたが配偶者と話し合いを実施するのに際して、有効なアドバイスを行うことができます。

また、アドバイスだけではうまく進まない場合には、あなたの代理人として交渉することができます。

法的な結論は基になる事実によって変わり、

そして、正しい法的評価をするには、正確な事実の把握がまず必要である、と私たちは考えています。

法律相談には、電話やメールなど通信で行うものと、面談で行うものがあります。

電話やメールでの相談の場合、当然、具体的な資料を見ながら相談を受けることはできません。よって、ご提案できる解決策も「こう仮定するならば・・・」と想定的なものになるのが一般的です。さらに、複数の仮定が組み合わさることにより、解決策は何通りも考えられ、電話などですべてを正確にお伝えするのは大変困難なことになってしまいます。

ご相談者は、法律に関しては何も知らない方がほとんどです。そのため、法律的な観点から事実を整理しつつお話をするのではなく、自分が重要だと考えることを中心にお話されることが多くなります。

具体的な資料などを見ながら行う面談でのご相談であれば、こういった場合でも、弁護士の方でお話を伺いながら法的解決策を導き出すために、必要な事実を確認・補てんする作業ができます。しかし、電話やメールでは、この作業に限界があるのです。

弁護士業務を行うにあたって、守らなければならないルールとして、「利益相反」をしてはならないというルールがあります。

「利益相反」とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為です。

弁護士は先に相談を受けた方の利益のために活動すべきであって、その方と利益の対立する人の利益のために活動してはいけないことになっています。つまり、敵味方双方からご相談を受けていけないのです。

電話やメールでのご相談ですと、他人になりすますことができ、匿名でご相談を受けていることになってしまいます。

ですから、ご相談して下さったみなさまの利益を守るために、直接お会いしてのご相談をおすすめしております。

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

⇒ 離婚調停でお世話になりありがとうございました。

何を優先するかによって選択肢をいくつか挙げて、良い方向に進むようにいつもご対応して下さったこと、感謝しています。

子どもに関することは心配な事が多くありましたが、先生が冷静にご対応して下さって、心強く安心もできました。離婚成立後の手続き等も細やかにサポートして頂き、ありがとうございました。

先生方にお願いして本当に良かったと思っています。

最初に相談に伺った際に、相手がどう対応してくるか、今後の展開等ご説明して下さいました。そして実際にそのような展開になり、先生方のお力とご実績はすごいなあと感嘆しました。また費用も良心的な価格で専業主婦だった私には有難いことでした。

本当にお世話になりありがとうございました。

「公論」とはオピニオン・ピュブリック(opinion publique)の訳です。公なる世論の意味ですが、ちょっとしたテクニカル・タームでもあります。ひとかどのと言ったら大げさかもしれませんが、世相や心性(マンタリテ)といったものに左右されがちな世論のなかでも、その後の立法に影響を与えるような、世の中の流れをリードするような意見のことを言います。

「公論」とはオピニオン・ピュブリック(opinion publique)の訳です。公なる世論の意味ですが、ちょっとしたテクニカル・タームでもあります。ひとかどのと言ったら大げさかもしれませんが、世相や心性(マンタリテ)といったものに左右されがちな世論のなかでも、その後の立法に影響を与えるような、世の中の流れをリードするような意見のことを言います。

18世紀フランスの法律家は、その点ではかなり意識的に自らの著作のなかで「公論」の用語を使っていると言えます。プロテスタントの「荒野の婚姻」に関する様々な著作も例外ではありません。18世紀フランスの法廷ではまだ弁護士は口頭弁論を許されていなかったと言いますから、彼らは自らの意見を『訴訟趣意書(Memoire)』として出版し、世論を味方につける作戦に出たのです。また、自分の依頼者の事件ではなくとも、『鑑定意見書(Consultation)』の出版を通じて、裁判に影響を与えたり、自らの意見を世に問うこともできました。

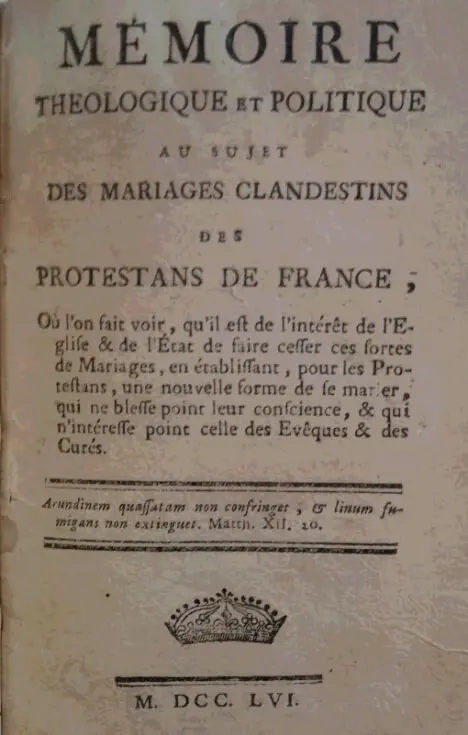

今回は、こうして形成されていった公論にとりわけ影響を与えたと考えられる著作をご紹介します。南フランスのエクス高等法院検事総長モンクラールの『フランス・プロテスタントの秘密婚問題における神学的・政治的意見書』(1755年)です。モンクラールはこの著書の中で、カトリックの司教も主任司祭も介入することのない全く新しい婚姻方式を提案したのです。

「ナントの勅令が有効であった期間のすべてを通じて、つまりおよそ100年間この王国のプロテスタントには彼らの牧師の面前で婚姻することが許されていました。(…)しかし、我々は言うでありましょう。かつて我々の国王たちは両当事者の主任司祭の立ち会いを、プロテスタントの牧師の立ち会いで代用することができたかもしれませんが、今日、国王たちはより多くの理性を持って国王の司法官の立ち会いを主任司祭の立ち会いの代わりとすることができると」(モンクラール前掲書初版109-110頁)

こうしたプロテスタントの信仰を傷つけることも、カトリックの婚姻の秘蹟を冒涜することもない世俗裁判所の司法官の面前での婚姻方式の提案により、18世紀の人々はフランスのプロテスタントには合法的に婚姻するための方式が欠けていているという現実に気づかされました。このモンクラールの著作を始めとして、プロテスタントの夫婦と子らのために、やがて国王に新たな立法を求める公論が形成されていきます。

(写真)モンクラール『フランス・プロテスタントの秘密婚問題における神学的・政治的意見書』第2版(1756年)表紙

1755年初版ですが、時代はプロテスタントの冤罪事件として有名なカラス事件※に先行します。もちろん当時の司法官がこのテーマで出版したこと自体驚きですが、それが広く読まれたことはすぐ翌年に版を重ねていることからもわかります。なお、パリのフランス国立図書館には1755年初版が1冊、1756年版が3冊所蔵されていました。

なお、表紙には「プロテスタントのために、プロテスタントの信仰を傷つけることのない、また司祭と主任司祭の信仰とも関係のない新たな婚姻方式を設けることで、こうした〔荒野の〕婚姻をやめさせることが教会と国家の利益にかなうことがわかるであろう」と書かれています(〔 〕内は訳者による補足)。

※カラス事件:1761年10月13日夜半、トゥールーズ市のプロテスタント一家が居住する家で、弁護士を志す息子マルク=アントワーヌ(事件当時29歳)が自殺体で発見。当時、自殺は宗教上の罪であったため、これを隠そうとした父親ジャン・カラス(事件当時63歳)が殺人容疑で逮捕。1762年3月9日トゥールーズ高等法院において死刑判決が言い渡され、翌日には執行された冤罪事件。

ジャン・カラスの死後、啓蒙思想家ヴォルテールらの援助により妻ら遺族が判決の破毀を申立。これを受理した国王国務会議において、1764年6月4日死刑判決が手続上の瑕疵を理由に破毀され、その後事件はこのとき別の地方の高等法院ではなく、宮廷訴願審査官からなる特別審理部へ移送された後、1765年3月9日判決によりカラス氏は名誉を回復。なお息子は、当時弁護士となるために必要とされていたカトリックであることの証明書が取得できず、自殺したといわれています。

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

【論文】

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁

「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

離婚に伴い、不動産を財産分与した場合には、どのような税金がかかるのでしょうか。

不動産と関係の深い税金について、見ていきましょう。

かかります。

登記申請時に法務局に納める必要があります。税額は固定資産税評価額の2%です。

原則としてかかりません。

しかしながら、次の場合にはかかります。

![]() 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や

分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や

その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合

![]() 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

受け取った側にかかるのが原則です。

しかし財産分与が財産の清算を目的とする場合にはかかりません。また一定の要件を満たした居住用不動産の場合にも、税額が軽減されます。

不動産取得税の税額は課税標準額の3%です。課税標準額は原則として固定資産税評価額ですが、土地の場合は固定資産税評価額の2分の1となります(平成27年3月31日までに取得した場合)。

財産分与は一般的に次の性質に分類されます。

不動産取得税は、上記A 清算的財産分与については課税されず、B扶養的財産分与とC慰謝料的財産分与については、夫婦財産の清算にあたらないため課税されます。

なお所有権移転登記をして約3カ月後に県税事務所から納税通知書が届く場合がありますが、その場合には離婚協議書を持参し、財産分与の内容を説明されるのが望ましいでしょう。

また次のような居住用不動産である場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることも可能です。

![]() 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること

昭和57年1月1日以降に建築された建物であること

![]() 床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの場合は共有部分を含みます)

床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの場合は共有部分を含みます)

![]() 不動産の取得者が居住すること

不動産の取得者が居住すること

分与する側にかかります。

不動産の場合、「財産分与時の不動産の時価」が「不動産の購入代金(建物については減価償却費相当額を差し引いた金額)」よりも高ければ、税金を納める必要があります。なお税率は、長期譲渡(財産分与した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える不動産の財産分与)所得の場合であれば、15%(住民税5%)※となります。

不動産の場合、「財産分与時の不動産の時価」が「不動産の購入代金(建物については減価償却費相当額を差し引いた金額)」よりも高ければ、税金を納める必要があります。なお税率は、長期譲渡(財産分与した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える不動産の財産分与)所得の場合であれば、15%(住民税5%)※となります。

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。

現状では、リーマンショック以降土地建物の時価が未だ低くなっている場合が多く、納税が不要となるケースが一般的です。

ところで、居住用不動産を分与する場合には、税制上次の優遇措置があります。

婚姻期間が20年以上の夫婦について土地建物の分与が行われる場合であれば、離婚前に贈与し、給付を受けた者がこれを居住用に使用することによって、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)をうけることができます。

給付者が居住の用に供していた土地建物を分与する場合であれば、離婚届の後に財産分与をすることによって、最高3,000万円まで控除できる特例の適用が受けられます(一定の要件を満たした場合に限ります)。

財産分与の時期やその内容によって、かかる税金も変わります。ご注意ください。

当事務所グループには、税理士もおりますので、税金に関しても正確なご回答が可能です。お気軽にご相談ください。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

| 平日 | 9:00-18:30 |

|---|---|

| 夜間 | 17:30-21:00 |

| 土曜 | 9:30-17:00 |

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

事務所外観

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。

愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町

蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町

東栄町 豊根村))

岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町

関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))

三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)

静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.

運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352

■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)